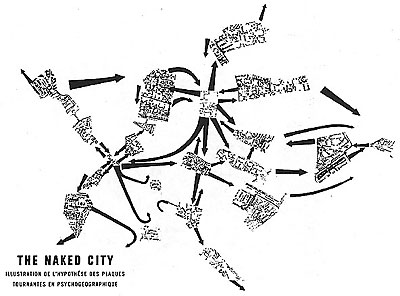

Encontrar un sáncuche de milanesa bueno y barato cerca del Club Argentino de Ajedrez puede dar lugar a una auténtica dérive: uno se siente un poco Debord y un poco en París, al observarse siendo un cuerpo (en carne viva en busca de carne muerta) trazando recorridos absurdos en una deconstrucción urbanística de la Buenos Aires coqueta.

Igualmente, ahí termina el parecido: Debord buscaba una revolución en la vida cotidiana, una ruptura del continuum aparente que impone la sociedad capitalista, en cambio, uno sólo quiere masticarse un cacho de vaca.

La estupidez popular dice que llevamos mucha gente dentro: el enano fascista, el niño, el adolescente, el cerdo burgués, el rebelde, veinte años (en un –incierto– rincón del corazón). Pero olvida al situacionista. El mío me obligó a vagar por las excesivas calles porteñas en busca de comida, sin plan, desoyendo la voz vulgar que me recordaba los beneficios de contentarse con el indigno pero cercano pebete de jamón y queso, infame pseudocomida que, sin embargo, produce un cierto placer (inmediato: es decir, vulgar). La errancia me llevó hasta cierto arrabal, alejado del Club, austero y agauchado, en donde vendían milanesas a un precio razonable; sentado en la puerta, esperando por mi comida, casi al borde de la alucinación a causa de la hambruna, noto que del flujo de personas se recorta, como salida de una filmación precaria y un poco deteriorada por efecto del tiempo, una extraña mujer, anciana y pequeña, que se acerca hacia mí con intenciones poco claras.

—¿Y Pericles?— me preguntó afligida.

—¿Cómo dice?

—¿Dónde está Pericles? ¿Dónde?

—Mmm, creo que no lo conozco…

—Pero ¿y ahora? ¿Quién me avisa a las dos menos diez, eh?

No pude evitar la curiosidad de preguntarle qué iba a pasar a las dos menos diez. La mujer no me respondió.

—¿Usted puede avisarme a las dos menos diez?

—Y… no, yo ya me voy…

—¿Pero usted no es Pericles?

Me disculpé con la señora y le dije que ya era el momento de que me fuera: la conversación estaba yendo para un lugar que me resultaba incómodo. Me fui, mejor dicho, huí del lugar, abandoné mi milanesa a una espera perpetua, y corrí en busca de mi reflejo, en alguna vidriera, en cualquier auto. Cuando encontré un vidrio apropiado, me miré con fruición: para mi tranquilidad, yo era yo; por un momento, temí lo peor, que una mutación espontánea me hubiese afectado; durante unos segundos tuve miedo de que yo fuera Pericles. Respirando hondo comprobé que no.

¿No?

El episodio me dejó una conclusión; a veces hay que conformarse con lo que está cerca (sólo a veces); pero también una duda: ¿por qué la mujer, en lugar de esperar a que Pericles le dijera la hora, no miraba simplemente en el reloj que tenía, perfectamente en hora y funcionando, en la muñeca izquierda?